安全・防災

- 関連するESG:

- E S G

マネジメントアプローチ

考え方・方針

当社グループは、「安全衛生の確保は企業活動の大前提」と認識し、当社グループの従業員のみならず、協力会社の方も対象とした「東洋紡グループ安全衛生基本方針」を定め、安全な職場環境づくりに努めています。

2022年4月より、「私たちは『安全最優先』を徹底しますー労働安全、環境安全、製品安全、設備安全ー」を当社グループの安全宣言としました。2024年度のスローガンは「自分を守る、仲間を守る、気付きを声に出す」です。

当社グループは、9月を「防災月間」、9月6日を「東洋紡グループ防災の日」と定め、火災を含めた防災に関する啓発活動を推進しています。

これは2018年9月6日に発生した敦賀事業所第2火災、2020年9月27日に発生した犬山工場火災による死亡事故の記憶と教訓を決して風化させないという強い決意によるものです。

「火災に強い現場づくり、火災に強い人づくり」に取り組み、社会からの信頼を再び回復できるように、強靭な生産拠点の構築を目指します。

<東洋紡グループ安全衛生基本方針>

- 安全衛生理念

『安全衛生の確保は企業活動の大前提』を基本に、人間尊重の精神のもと、従業員の安全確保と衛生環境の向上、健康の増進を積極的に推進し、明るく、幸せな職場と豊かな社会作りを目指します。

- 安全衛生活動方針

- (1)

- 職場安全の確保

東洋紡グループは、職場での安全保安環境を向上させ、ゼロ災の実現に向けて取り組みます。 - (2)

- 環境衛生の向上と健康の増進

東洋紡グループは、職場の衛生環境の向上を進め、従業員の健康の増進を図りつつ、幸せな職場の実現に向けて取り組みます。 - (3)

- 社会規範の順守

東洋紡グループは、社会ルールを守り、企業が共生できる豊かな地域・社会の実現に向けて取り組みます。

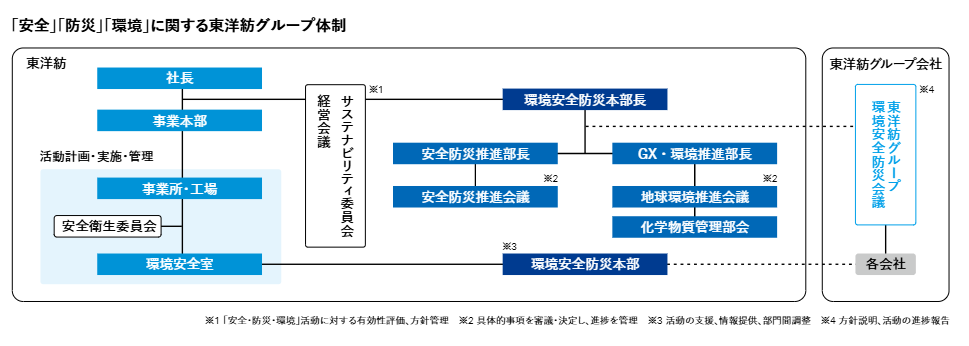

体制

経営上の最重要課題である安全と保安防災に関する取り組みを着実に進めるために、強い権限を持つ社長直轄の組織として「環境安全防災本部」を設置しています。

環境安全防災本部長(代表取締役 兼 専務執行役員)は、東洋紡グループの安全防災の基本方針、年度毎の重点活動を立案・策定し、サステナビリティ委員会で報告、決定します。進捗については経営会議で適宜、報告します。また、各拠点や部門代表をメンバーとする東洋紡グループ環境安全防災会議を主催し、決定された方針や活動内容を共有するとともに、各部門での安全・防災活動の有効性を評価しています。

環境安全防災本部の傘下にある、安全・防災活動を企画・推進する安全防災推進部は、各分野の専門家をメンバーとする安全防災推進会議を主催します。この会議では、方針に基づいた具体的事項の審議・決定と進捗を管理しています。また、同会議の議長およびメンバーでチームを編成し、当社の各事業所・工場およびグループ会社に赴いて安全環境アセスメントを行い、現地の活動を点検しています。

さらに、事業所・工場・研究所に「安全衛生委員会」を設置しています。同委員会は従業員代表と管理者および専門家の代表から構成され、リスクアセスメント状況を含む、職場における従業員の安全衛生および健康に関する事項を調査・審議しています。

なお、安全防災推進会議や安全衛生委員会には労働組合の代表者も協議に参画しています。

「安全」「防災」「環境」に関する当社グループ体制

目標と指標

<目標>

- 東洋紡グループ全体で、安全の基本を明確にし、徹底的に守り、災害・事故防止に努めます。

<指標と実績>

| 取り組み項目 | 指標 | 目標 | 実績(2024年) |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 重大災害:厚生労働省が規定する定義に準じ、社内基準を設置

取り組み

安全への取り組み

労働安全への取り組みとして、「東洋紡グループ安全衛生基本方針」に基づいて、安全文化の醸成(安全最優先の意識の定着と教育体系の見直しなど)と安全基盤の整備(現場の安全管理の充実やPDCA体制の構築など)の二つの側面から以下の取り組みを進めています。

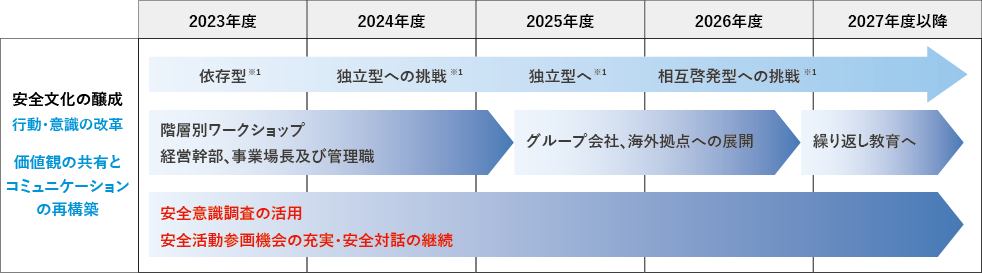

安全文化の醸成

これまで、それぞれの現場で「安全最優先」に取り組んできましたが、経営層の関与が薄いことが課題でした。そこで、安全最優先の風土づくりの一環として、「安全宣言」を策定し、労働・環境・製品・設備に関し、安全を最優先するという経営姿勢を改めて全従業員に示しました。

また、経営層および東洋紡従業員と各生産拠点における協力会社従業員の安全に対する意識調査を実施し、それぞれの組織における安全意識レベルを確認しました。この結果から安全に対するリーダーシップ、組織体制、業務運営の各要素に対して強み・弱みを見える化し、各組織の弱み(課題)を克服するための活動を推進しており、組織の安全文化レベルの向上を図っています。

加えて、意識改革の一環として、階層別安全教育体系を見直し、新任役員とグループ会社社長を対象に外部機関を活用した経営層向け安全ワークショップや管理職教育を実施しています。

安全基盤の整備

安全・防災活動の基盤となる3S(整理、整頓、清掃)活動を全社で取り組んでいます。重大危険源を特定し、対策を講じて重大災害を防止しています。具体的には、リスクアセスメントや作業研究を通じて現場のリスクを把握し、設備や作業工程を改善しています。さらにそれらを手順書に盛り込んで従業員に教育し、災害の未然防止に取り組んでいます。他社や他職場で災害が発生した場合には、事例研究を行い類似災害の発生を防ぐとともに、自らの職場に同様のリスクがないかを点検し、対応しています。

新規事業、新規プロジェクト等においても、設備投資前に労働安全衛生に関する事前調査やリスク評価を行い、対策の有効性をレビューする仕組みを構築し運用しています。

自然災害に対しては、建物の耐震補強をはじめ事業所および工場のインフラの整備と緊急時の対応訓練などにより減災対応を継続的に実施しています。当社グループのリスクマップを作成して、各拠点の自然災害リスクを評価し、災害対策を進めるとともに、将来の事業所構想に反映しています。

安全教育

全社共通の安全・防災教育体系を整備し、階層ごとに必要な安全・防災教育を実施しています。「安全・防災ニュース」を配信し、実際に起こった災害・事故の教訓として安全に作業をするための注意点や災害時の対応などをイラストでわかりやすく解説し啓発しています。職場の安全ミーティングの場で対話のツールとして活用が広がっており、いつでも閲覧できるように社内イントラネットにバックナンバーを掲示しています。

加えて、外国人技能実習制度(海外研修生)を運用している事業所では、実習生の安全や生活(コミュニケーション)を確保するために、担当者を配置して日本語教育や生活支援を行っています。一例として、現場では実習生が安全に作業を行うために、標準作業手順書(SOP)を翻訳したり、ひらがなでよみがなをふったりして、理解がしやすいように工夫をしています。

また、「安全・防災知識教育」を目的とし、全事業所にパネル展示を中心とした研修スペースと主要拠点に安全防災体感研修施設を設置しています。

安全防災体感研修施設の活用

過去の災害事例の振り返りと風化させないことを目的とし、安全防災に対する知識・感度を高め、災害の怖さを模擬設備で体験する防災研修施設を敦賀事業所、岩国事業所、犬山工場に設立し、社内外での研修に活用しています。

例えば、当社グループだけでなく全国的にも災害事例の多い歩行中での転倒や段差からの転落体験、機械設備への巻き込まれ災害等の怖さ体験ができる施設、火災で発生する煙の怖さや避難の難しさを体験できる施設、粉じんや静電気による引火からの火災や爆発の怖さ体験等を備えています。加えて、これまで当社グループで発生した災害事例をデジタルサイネージ等で共有し、研修者には改めて安全、防災についての気づきを得る場としています。

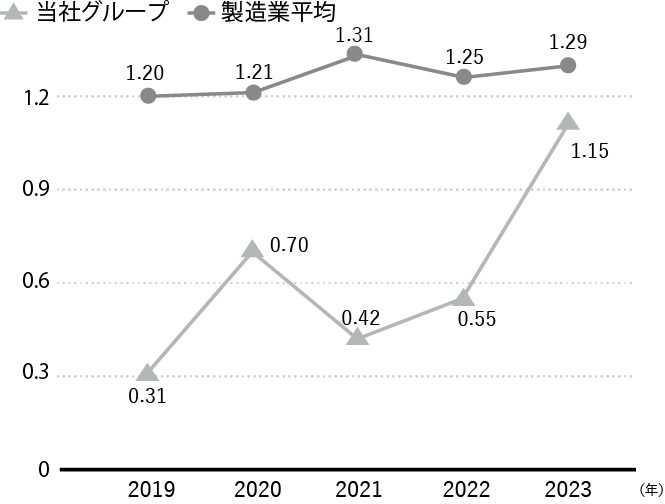

労働災害休業度数率(国内)

※製造業平均

参照:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/24/dl/2024kekka.pdf

当社グループでは、「東洋紡グループ安全衛生基本方針」にのっとり、ゼロ災害の実現に向けて取り組んでいます。2024年の労働災害休業度数率※1は、事業所構内にある協力事業所も含めて、0.40でした。

それぞれの休業災害では事例研究を行い、発生原因の究明と対策を行っています。主な事故の型と対策内容は、下記の通りです。

①動作の反動 : 作業方法の見直し、高齢作業者への教育

②転落 : 脚立作業の管理強化、昇降時の注意喚起

また、事例は東洋紡グループ全体に水平展開し、各拠点での類似災害の再発防止に努めています。

指標で重大災害※2の発生件数ゼロを目標としており、2024年は重大災害は0件でした。

- 労働災害休業度数率とは、百万労働時間当たりの被災者数を表したもの

- 重大災害:厚生労働省が規定する定義に準じ、社内基準を設置

労働安全衛生マネジメントシステム(ISO45001)の取得

当社は、労働環境のリスクを低減するため、労働安全衛生マネジメントシステム(ISO45001)の適合証明取得を進めています。2025年時点で、敦賀事業所、岩国事業所、宇都宮工場、犬山工場の4拠点が取得しています。引き続き、他の事業所・工場での取得を進めていく予定です。

火災事故再発防止への取り組み

2018年9月発生の敦賀事業所第2においての火災事故、2020年9月発生の犬山工場火災事故を踏まえ、「安全・防災中期経営計画」を策定し、火災事故の再発防止に向けた取り組みを推進しています。

具体的には、各現場における防災体制の強化を目的とした「防災教育・訓練の充実」に注力しています。これらの取り組みにより、「火災を発生させない」ことはもちろん、「万が一発生した場合でも人的被害を防ぎ、その他の被害も最小限に抑える」ことができる現場づくりを目指しています。

防災対策の推進

当社グループ全事業所で防災機能の見直しにあたり、火災発生リスク評価表と消防設備ガイドラインを作成し、対策が必要な拠点を洗い出しました。その結果、グループ全体で、約180億円を追加投資し、現場の火災リスク低減に寄与させています。また、防災管理プロジェクトを立ち上げ、防災管理の仕組みづくりを進めています。具体的には、専門家の知見を踏まえ、火災予防のための当社グループ統一の防災管理基準を策定しました。策定に当たっては、実態に合わせた防災管理基準とすることで、現場で自主点検ができるよう配慮しました。さらに、各職場の運用状況を定期的に専門家がチェックする体制も構築しています。

防災教育・訓練の充実

火災事故の教訓を生かし、当社グループでは毎年、防災大会を開催し、火災事故の内容や発生時の対応方法を全従業員へ教育する機会を設けるとともに事故の風化防止をはかっています。また、マネジャークラスを中心にこれらの火災事故を題材として、管理者としての心構えや実施すべき行動についてグループ討議を行い意識付けも実施しています。

また、火災発生の際、自分たちの職場を自ら守ることができるよう、防災訓練の内容もより実践的なものに見直すとともに、当社グループ全事業所では協力会社も含む全従業員が毎年1回以上訓練に参加できるようにしました。さらに、夜間訓練や公設消防との合同訓練など、事業所の状況に応じて訓練内容も年々レベルアップさせています。

2025年度の重点課題

2025年度は、下記を重点課題として取り組みを進めていきます。

- 全員参加の安全防災活動の展開

- 繰り返し労働災害の撲滅

- 階層別研修の充実

安全文化を高めるための取り組み

- この表現は、安全文化の発展段階を表す「dss+ブラッドリーカーブ」からの引用です