気候変動

- 関連するESG:

- E

基本的な考え方

地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、2021年に英国・グラスゴーで開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)において「グラスゴー気候合意」が採択されました。最新の科学的知見を取り入れ、気温上昇を2℃よりも影響が小さい1.5℃に抑える努力をすることが盛り込まれ、世界がそれを目指して取り組むことが事実上の目標となりました。そのためにはこの10年が決定的に重要であることや、温室効果ガス(GHG※1)の排出量を世界全体で2030年までに2010年比で45%削減し、2050年にはネットゼロを目指すことの重要性も確認されました。

当社グループでは、気候変動を非常に大きな社会課題であると認識しており、事業にも大きな影響を及ぼすと考えています。「パリ協定※2」や「グラスゴー気候合意」を支持し、世界の1.5℃目標と整合性のある「2050年度までにカーボンニュートラルを実現すること」を目指しています。

気候変動の解決に向けては、お客さま、お取引先さま、業界、地域社会・国や社会全体との協働が重要であると考えています。当社グループは、さまざまなステークホルダーのみなさまと議論や対話を行い、“2050年のカーボンニュートラル”および“パリ協定の目標”の実現に向けて連携して取り組んでいます。

また、2020年1月に、TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosure)提言に賛同し、同提言に則った取り組みと情報開示を進めています。

- 1 GHG: Greenhouse Gasの略語

- 2 パリ協定:COP21(2015年)で採択された、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための国際枠組みです。歴史上はじめて、全ての国が参加する公平な合意で、気温上昇を2℃未満、できれば1.5℃に抑えるという目標などが含まれています。

体制(ガバナンス)

気候変動に関する課題の最高責任者は、社長執行役員(取締役社長)としています。

取締役会は、サステナビリティ委員会で審議した気候変動に関する方針や重要事項について定期的に報告を受け、監督・指導を行っています。サステナビリティ委員会は、社長を委員長とし、気候変動課題を含む全社的な課題やリスクを取り扱っています。

2023年度は、サステナビリティ委員会を6回開催し、その結果を受け取締役会において報告を行いました。この結果、取締役会で次の内容を決議し、GHG排出量削減の取り組みを加速しています。

- サステナビリティ委員会傘下の委員会体制を見直し、新たに「気候変動・生物多様性委員会」を設置

- 経済産業省が設立した「GXリーグ」に正式参画し、GXリーグにおける自主的な排出量取引制度(GX-ETS)に向けた自主目標を承認し公表

また、GHG排出量削減の実効性を高めるために、削減状況と連動した役員報酬(インセンティブ)について検討を開始し、2025年度の報酬からの導入を目指しています。

リスク管理

当社グループは、グループ全体の気候変動課題を含むリスクを一元的に管理する「リスクマネジメント委員会」を2021年度に設置しました。本委員会では、リスクマネジメント活動(特定・分析・評価・対応)を統括するほか、グループ全体のリスク管理に関する方針を策定し、PDCAサイクルを回すことにより、実効的かつ持続的な組織・仕組みの構築と運用および、リスク管理体制の強化に努めています。

リスクマネジメント活動の起点として、各種リスクシナリオをベースとして影響度※1と発生可能性※2の2軸で評価した結果に基づき、重視すべき全社重大リスクを抽出しています。全社的なリスクに関するアセスメントの結果を踏まえ、気候変動により激甚化する水害(洪水・高潮等)リスクを含む自然災害リスク等を、当社グループの重要なリスクとして管理しています。

- 1 「影響範囲」、「業務停止期間」、「人的被害」、「レピュテーション」、「財務」に関して「大規模な被害に相当」、「中規模の被害に相当」、「小規模の被害に相当」での3段階で評価

- 2 「頻繁に発生」、「度々発生」、「まれに発生」の3段階で評価

脱炭素社会実現に対する戦略

当社グループは、サステナブル・ビジョン2030の中で「脱炭素社会&循環型社会」の実現を目指しています。

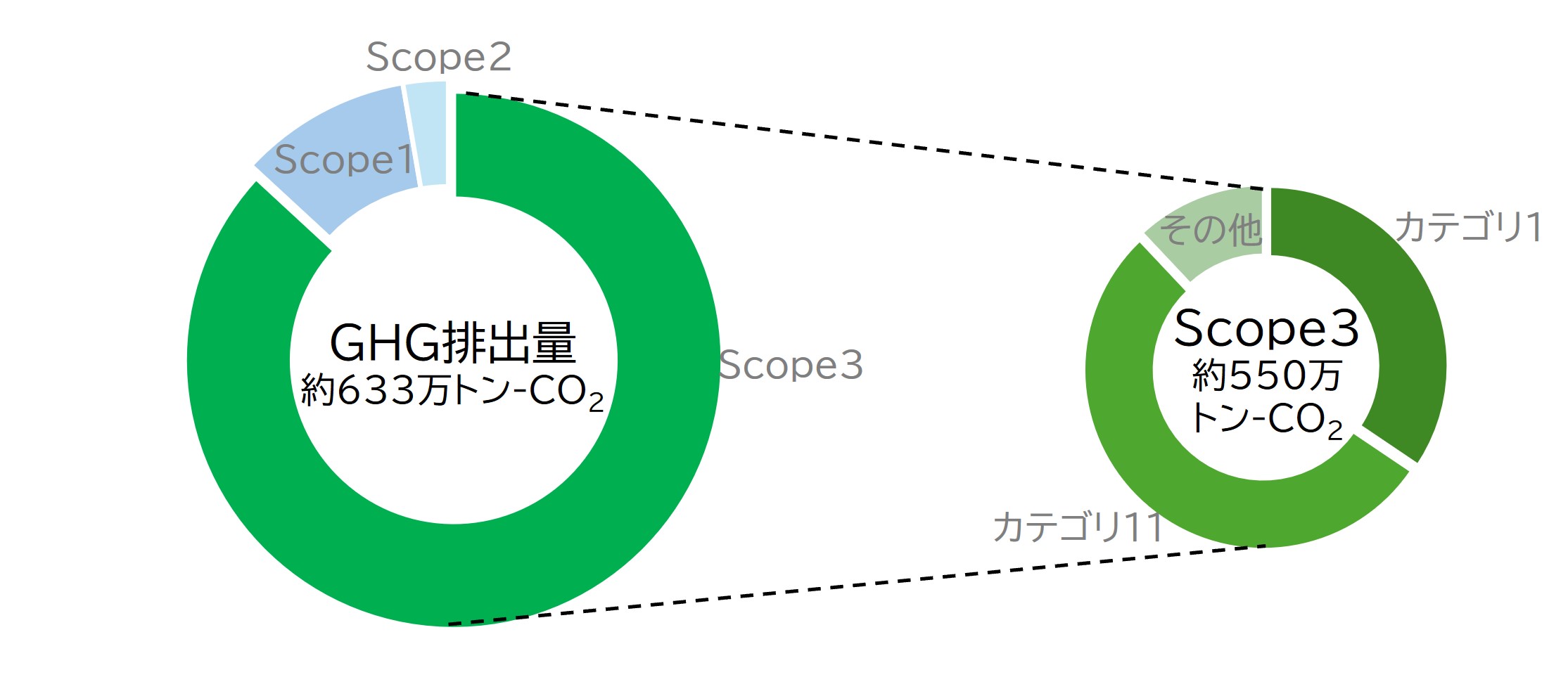

当社グループのサプライチェーン全体でのGHG排出量は、約633万トン-CO₂であり、これは排出源別に、“事業活動領域(Scope1、2)”と、“バリューチェーン全体(Scope3)”の二つに区分できます。

Scope1、2、3の割合

- Scope1:事業者自らによる直接排出

- Scope2:他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出

- Scope3:Scope1、Scope2以外の間接排出。15のカテゴリに区分される。具体的には、カテゴリ1の購入した製品やサービスに関連する活動(製造など)や、カテゴリ11の販売した製品の使用に伴う温室効果ガスの排出などがある。

事業活動領域

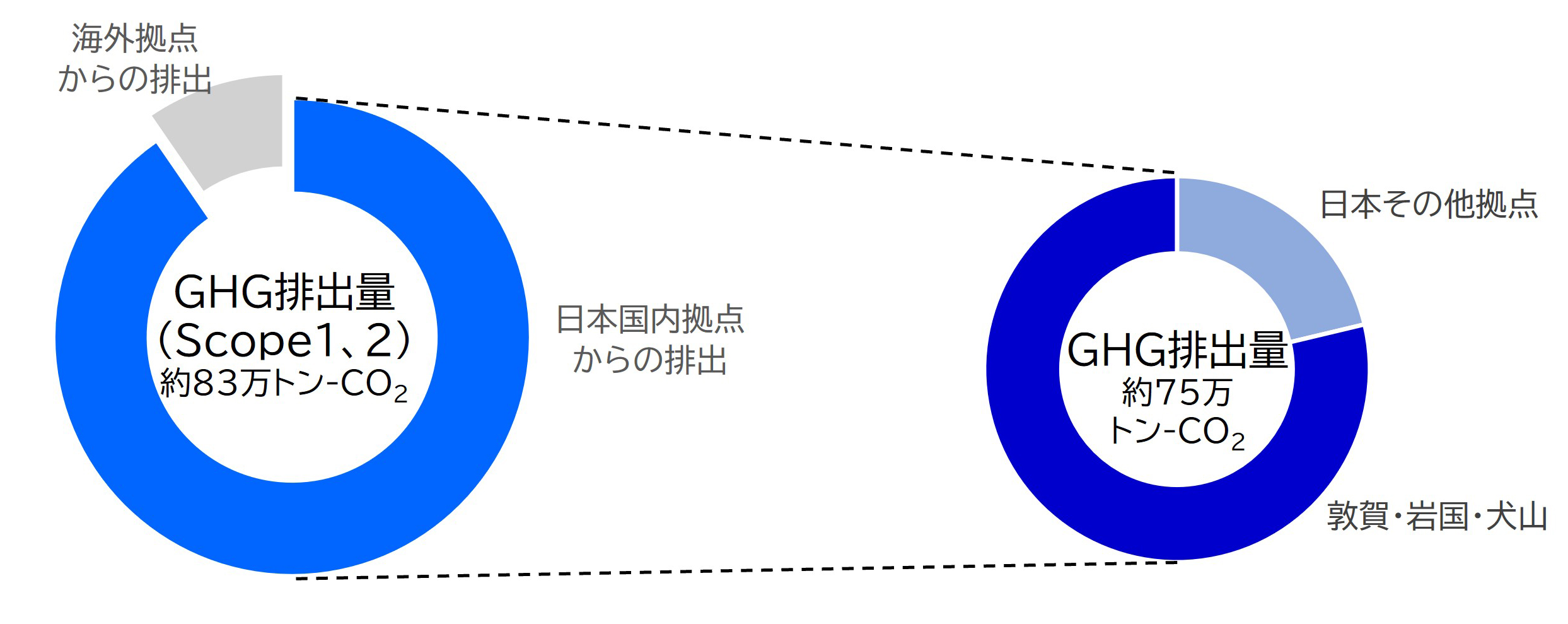

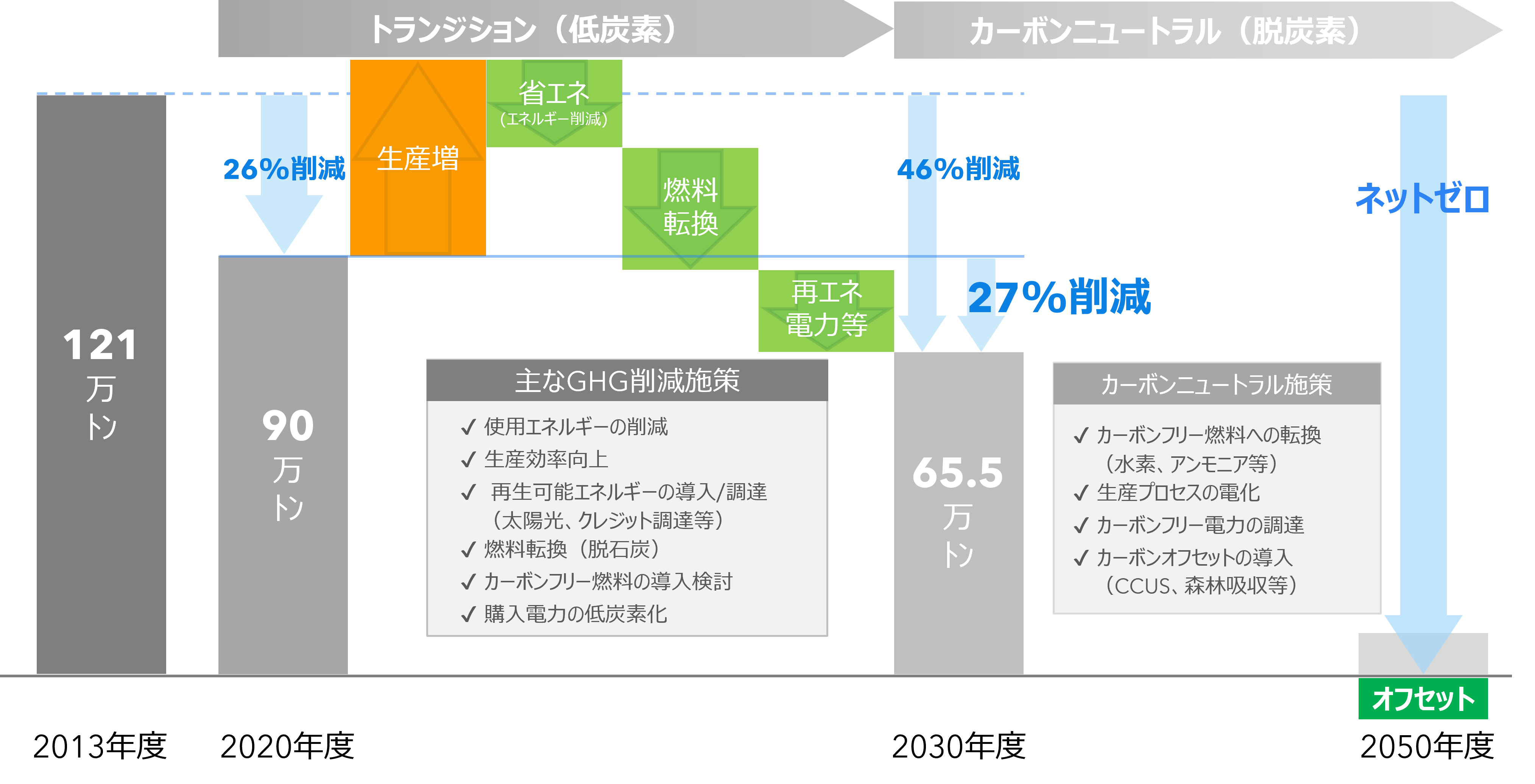

当社グループの全GHG排出量の約2割は、事業活動に伴う排出量(Scope1、2)です。これらは主に、日本国内3拠点(敦賀事業所、岩国事業所、犬山工場)における自家発電所での燃料燃焼に伴う排出です。したがって、当社においては、自家発電所の低炭素・脱炭素化への移行が、重要なGHG削減施策となります。2022年度、カーボンニュートラルへの移行計画として「Scope1、2削減計画(カーボンニュートラルへのロードマップ)」を策定・公表し、各施策を推進しています。その他の取り組みの詳細は、“取り組み(事業活動領域)”をご参照ください。

GHG排出源別割合

炭素価格による財務影響の試算

2020年度を基準とした成り行き(BAU※1)シナリオにおいて、2030年度のScope1、2は、売上拡大に伴い約130万トン-CO2に増加します。2030年度の炭素価格単価を1.5万円/トン-CO2と想定した場合の年間コストは約200億円となります。

一方、移行計画では、「エネルギー削減・省エネルギー化(生産効率向上含む)」、「燃料転換等」、「再生可能エネルギー導入を含むエネルギーの最適化等」の施策を進めることにより、2030年度のScope 1、2を65.5万トン-CO2以下に低減することを目標としています。この場合の炭素価格による年間コストは、約100億円となり、 BAUシナリオと比較し、約100億円のコスト削減効果があります。

この移行計画に沿った2022年から2025年までの累積の設備投資(CAPEX)額は、安全・防災・環境投資額(約180億円)※2に含まれます。

| Scope1、2 | Scope1、2の排出に応じたコスト (炭素価格:1.5万円/トン-CO2) |

|

|---|---|---|

| BAUシナリオ | 約130万トン-CO2 | 約200億円 |

| 移行計画シナリオ | 約65.5万トン-CO2 | 約100億円 |

- 1 Business As Usualの略。ここでは特段のGHG排出削減対策を行わなかった場合を指す。

- 2 詳細は、2024年5月公表の「2025中期経営計画(2022~2025年度)~ 前半のレビューと後半のアクション~」を参照。

バリューチェーン全体

当社グループ全体のGHG排出量の約8割は、事業活動に伴う間接的排出(Scope3)です。Scope3のうち、「素材・原材料等の調達(カテゴリ1)」と「販売した製品の使用(カテゴリ11)」が約9割を占めることから、低炭素・脱炭素素材・原材料の調達と、販売製品の省エネルギー化を重点施策として取り組んでいます。詳細は“取り組み(バリューチェーン全体)”をご参照ください。

指標・目標と実績

中長期目標

事業活動におけるGHG排出量(Scope1、2)については、2050年度までにネットゼロとすることを目標としています。中間目標である2030年度のGHG排出量削減率の目標は2013年度比46%以上削減です。

また、脱炭素社会の実現に貢献するため、自社の活動に関連するバリューチェーン全体のGHG排出量およびエネルギー使用の削減を進めるとともに、当社製品やサービスによるGHG削減貢献量※の拡大を進めます。

- 当社グループの製品がお客さまに使用されることで、従来の技術に比べて削減できるGHG排出量

短期目標

短期的な目標として、当社グループのScope1およびScope2における売上高対比GHG排出原単位削減率を設定し、これらの目標をサステナブルファイナンスにおける評価指標として活用しています。

Scope1、2実績

Scope1、2の2023年度実績は、83.1万トン-CO2(2013年度比 31.6%削減)となりました。

2023年10月に岩国事業所の自家発電所をリニューアルし、石炭からLNG等に燃料転換したことで Scope1の大幅な削減につながりました。

| 指標 | 目標 | 進捗 (2023年度実績) |

評価 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 基準年 | 目標年 | 目標値 | 実績 | 削減率 | |||

| 中期目標 | GHG排出量 Scope1、2(連結) | 2013年度 (2020年度) |

2030年度 | 46%以上削減 (27.0%以上削減) |

83.1万トン-CO2 | 31.6% | 計画通り |

| 短期目標 | 売上高対比GHG排出原単位削減率 | 2020年度 | 2026年度 | 28.5%削減 | 2.01トン-CO2 /百万円 |

25.0% | 計画通り |

| 2020年度 | 2027年度 | 35.0%削減 | |||||

算定範囲: 東洋紡(株)と連結子会社の合計

Scope3実績

2023年度実績は、主にカテゴリ11の増加により、Scope3合計で549.9万トン-CO2となり、前年比で約4%増加しました。

カテゴリ11の増加は、世界的なEV需要の拡大に伴うリチウムイオン電池用セパレータ工場の稼働拡大によりVOC処理装置の販売量が好調に推移し、これに伴い同装置使用時の排出量が増加したことが主な原因です。

Scope3のカテゴリ別排出量

| カテゴリ | 排出量(万トン-CO2) |

|---|---|

| 1.購入した原材料・サービス | 189.4 |

| 2.資本財 | 12.6 |

| 3.Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 10.8 |

| 4.輸送・配送(上流) | 5.0 |

| 5.事業から出る廃棄物 | 4.5 |

| 6.出張 | 0.9 |

| 7.雇用者の通勤 | 0.5 |

| 8.リース資産(上流) | 対象外 |

| 9.輸送・配送(下流) | 算定から除外(出荷先までの排出量はカテゴリ4に含む) |

| 10.販売した製品の加工 | 非開示 |

| 11.販売した製品の使用 | 294.4 |

| 12.販売した製品の廃棄 | 31.8 |

| 13.リース資産(下流) | 対象外 |

| 14.フランチャイズ | 対象外 |

| 15.投資 | 排出量が極めて少ないため非開示 |

| 計 | 549.9 |

SBT認定の取得

2022年12月、当社グループのGHG排出量削減目標が科学的根拠に基づいた目標※であるとして、世界的なイニシアチブであるSBTiより認定を取得しました。

認定を取得した目標は以下の通りです。

| 指標 | 目標 | 進捗(2023年度実績) | 評価 |

|---|---|---|---|

| Scope1、2 | 2030年度までにGHG排出量を2020年度比で27.0%削減 | 2020年度比で9%削減 | 計画通り |

| Scope3(カテゴリ1+11) | 2030年度までにGHG排出量を2020年度比で12.5%削減 | 2020年度比で109%増加 | 取り組み中 |

なお、Scope1、2についての目標は2030年度までにGHG排出量を2013年度比で46%以上削減することに相当します。

- 科学的根拠に基づいた目標: パリ協定の目標を達成するために最新の気候科学で必要と見なされる水準に沿ったGHG排出量削減目標のこと

第三者による検証の実施

当社グループは、情報の信頼性を高めるため、2022年度からKPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。

対象:Scope1、2とScope3(カテゴリ3、11)、エネルギー量

取り組み(事業活動領域)

Scope1、2の削減

脱炭素社会・経済に向けた移行計画の策定

脱炭素社会・経済の実現に向けた移行計画として、Scope1、2削減計画(カーボンニュートラルへのロードマップ)を策定しました。2030年度に向けて事業拡大に伴い生産活動が増加し、成り行き※ではGHG排出量も増加することが予測されます。これに対し、省エネルギー化(生産効率向上含む)、燃料転換等(脱石炭)、再生可能エネルギーを含む電力の最適化等の施策により、エネルギー消費量の抑制とGHG排出量(Scope1、2)の削減を進めます。なお、主なGHG削減施策による削減寄与度は、以下の通りです。

| 主な削減施策 | 削減寄与度(貢献度合い) |

|---|---|

| 燃料転換等(脱石炭) | 約40% |

| その他 ・エネルギー削減(省エネルギー化、生産効率向上) ・再生可能エネルギーを含む電力の最適化 |

約60% |

- 特段のGHG排出削減対策を行わなかった場合を指す

カーボンニュートラルへのロードマップ

使用エネルギー削減(省エネルギー化)の取り組み

当社はエネルギー消費効率※を年1.0%以上改善することを共通の目標とし、2023年度もさまざまな省エネルギー取り組みにより目標を達成しました。具体的には、自家発電所の発電効率向上や生産ラインへの排熱利用装置の追加、省エネ機器の導入を実施しました。特にGHG排出量の多い3拠点(敦賀、岩国、犬山)では、この共通目標よりも高い目標を掲げ、積極的なエネルギーの削減に取り組んでいます。

また、当社グループの主力事業所・工場で構成する「エネルギー使用効率化委員会」を本社主催で毎月開催し、各拠点の省エネルギー活動状況のモニタリングや省エネルギーに関するノウハウ共有などを実施しています。各委員メンバーは、各工場現場において、簡易監査(省エネパトロール)を適宜実施して、活動レベルの維持・向上を図っています。

- 省エネ法に則った売上高や生産量あたりのエネルギー消費量

事業者クラス分け評価制度:Sクラス評価

経済産業省が主導する事業者クラス分け評価制度は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の定期報告を提出するすべての事業者をS(優良事業者)・A(さらなる努力が期待される事業者)・B(停滞事業者)・Cクラス(要注意事業者)の4段階にクラス分けするものです。

当社グループでは、省エネルギー機器の導入などにより省エネ目標を達成し、以下の通りSクラスの評価を受けました。

- 東洋紡(株)

- :2019年度から5年連続

- 豊科フイルム(株)

- :2019年度から5年連続

- 東洋クロス(株)

- :2018年度から6年連続

- (株)ユウホウ

- :2023年度

- 御幸毛織(株)

- :2023年度

燃料転換(脱石炭)の取り組み

低炭素に向けたトランジション(移行)として、自家発電設備の燃料転換(脱石炭)やガスコージェネレーションシステム※1の増設を進めています。

2023年度実績

・岩国事業所:自家火力発電所を更新し、燃料を石炭から液化天然ガスおよびRPF※2に転換

・犬山工場:ガスコージェネレーションシステムを増設し、工場全体のエネルギー効率向上

その他の事業所においても、燃料転換をはじめとするGHG削減施策を進めています。

将来の自家発電などの動力・ユーティリティ設備や再生可能エネルギーへの設備投資は、インターナルカーボンプライシング(ICP)制度を活用し、「カーボンニュートラルへのロードマップ」に沿って行う予定です。

- 1 天然ガスなどを燃料として、必要な場所で電気をつくり、同時に発生する熱エネルギーで蒸気や温水を作り生産プロセス・給湯・冷暖房などに有効利用する仕組み

- 2 Refuse derived Paper & Plastic densified Fuel の略。古紙・廃プラスチック類を主原料とした固形燃料

再生可能エネルギーの導入

各事業所・工場において、建物の屋根や遊休地を活用した太陽光発電の設置を進めています。

TSSW(タイ)の取り組み

TSSWの屋上に設置された太陽光パネル

発電容量約2,300kW

Toyobo Saha Safety Weave Co., Ltd. (TSSW)はタイに所在し、エアバック用の基布を製造しています。TSSWでは2024年度内にPPA※(電力販売契約)を活用した太陽光発電設備が稼働予定で、同工場で使用するエネルギーのうち約15%を再生可能エネルギーに置き換えることができる計画です。これにより、GHG排出量の削減、エネルギー源の安定化、お客さまへの低炭素製品の供給等が可能になります。

- PPA(Power Purchase Agreement)

企業等が保有する施設の屋根や遊休地を事業者が借り、無償で発電設備を設置し、発電した電気を企業等が施設で使う仕組み。電気料⾦とCO2排出の削減ができるという利点がある。

担当者の声

近年、自動車業界では「環境対応」が価値となりつつあり、お客さまによるサプライヤー選定に影響を与える可能性があると認識しています。当工場では、再生可能エネルギーの使用率向上に貢献できることに加え、コストダウンにもつながることから、太陽光発電設備の設置を決めました。タイでは太陽光発電設備の導入が増えているようで、工事の許認可を待つ期間が長く苦労しましたが、無事に設置が完了しました。

今後も当工場に適した環境対応の取り組みを進めていきます。

犬山工場の取り組み

犬山工場の屋上に設置された太陽光パネル

発電出力は495kW

犬山工場では「サステナブルな工場を目指して」というスローガンを掲げ、エネルギーの効率化、省エネ設備の導入、再生可能エネルギーの活用などに取り組んでいます。2022年度にはPPAの仕組みを活用し、約500kWの太陽光発電設備を新たに導入しました。また、電力の使用量および発電量をリアルタイムで確認できるモニターを事務所内に設置するなど、従業員の意識向上にも取り組んでいます。今後は燃料転換等も予定しており、サステナブルな工場を目指し、引き続きさまざまな取り組みを検討・導入していきます。

担当者の声

PPAは当社では初めての試みでしたので、太陽光発電設備メーカーや、本社、工場内の製造部門とも連携し、いろいろな方の協力を受けながら設置しました。特に苦労したのは、既存電気系統への影響を考慮しながらの当該設備の接続でした。結果として価格高騰が続いている電気代の削減にもつながり、苦労がさらに報われました。

取り組み(バリューチェーン全体)

Scope3の削減

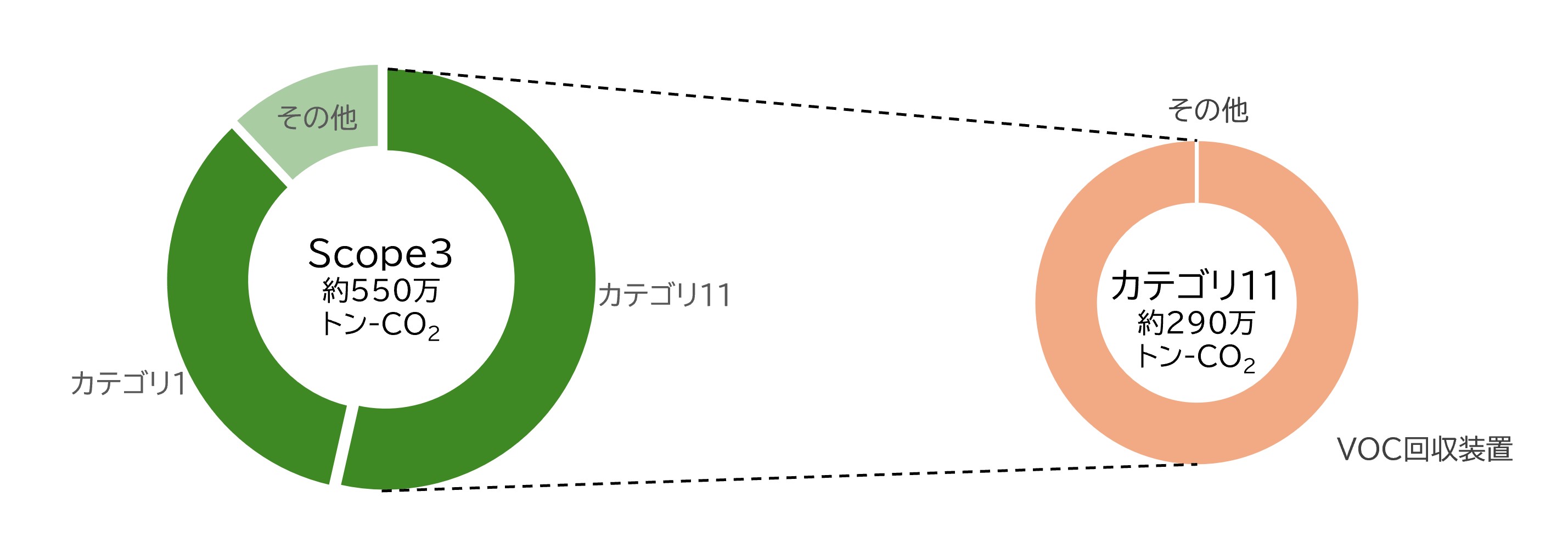

当社グループではScope3の削減を目指し、特に排出量の大きいカテゴリ1※1(全体の約3割)とカテゴリ11※2(全体の約5割)の削減に注力しています。

カテゴリ11の取り組み

カテゴリ11の大半(約9割強)は、当社グループが販売したVOC回収装置※3によるものであり、同装置の稼働時に必要なユーティリティ(蒸気、電力、冷却水等)に伴うGHG排出です。

近年、EV用リチウム電池のセパレータ製造工程で当社のVOC回収装置の採用が拡大しており、同装置の販売量も増加傾向にあることから、カテゴリ11の排出量は増加傾向にあります。

一方、同装置へ新技術や省エネ技術の導入を進めており、ユーティリティ使用量の抑制・再利用、省エネルギー化等、GHG排出量の削減を進めています。

なお、当社グループのVOC回収装置は、お客さま(EV関連、半導体、製薬、印刷等)の工場で発生する揮発性有機化合物(VOC)を省エネルギーで除去し、有機溶剤の回収・再利用を可能にし、GHG排出量を含めた環境負荷低減に貢献しています。詳しくは環境配慮製品ページをご覧ください。

Scope3内訳

- 1 購入した原材料・サービスに関連する活動(製造など)に伴う排出

- 2 販売した製品の使用に伴う排出

- 3 吸着法、吸収法または冷却法などでVOC(Volatile Organic Compounds)を除去し、VOCを液状の有機溶剤として回収する装置。VOC分解由来のCO2排出量がゼロである上に、回収した有機溶剤を再利用できる特長がある。VOCはトルエン、酢酸エチル、ジクロロメタンなどの揮発性有機化合物の総称。大気汚染を引き起こし、喘息などの健康被害を及ぼす原因となっている。

物流における省エネの取り組み

物流におけるCO2排出量原単位を、毎年0.5%削減(前年度比)することを目標としています。

物流部門では、2006年からグリーン物流推進プロジェクトを立ち上げ、品質向上、コスト合理性とともに、省エネルギー、省資源、地球温暖化防止など環境保全に継続的に取り組んでいます。これまで、物流に関わる環境負荷低減のため、事業所の最寄り港を活用することによる輸送距離の短縮や、荷物を効率的に積み合わせ、まとめて輸送することによる車両の走行台数削減など、さまざまな取り組みを実施してきました。また、トラックでの輸送よりもエネルギー原単位が小さく、CO2排出量の少ない船舶輸送や鉄道輸送の積極的な利用も進めています。2019年から物流システムを導入し、配車シミュレーションによる最適な配車組みを行い、さらなる積載効率の向上に努めています。

これらの取り組みの結果、2023年度のCO2排出量原単位は前年比約0.4%削減しました。

気候変動対策の強化

カーボンニュートラル推進体制

2023年度から、新たに「気候変動・生物多様性委員会」を設置しました。

「気候変動への対応」や「生物多様性の保全」は、ともにビジネスの最重要課題の一つとの認識に立ち、東洋紡グループの事業活動およびそのサプライチェーンを通じて当社グループのリスクを最小化するとともに、事業の成長機会を獲得するための活動を推進します。

国際的なサステナビリティ基準等も視野に入れ、全社的な気候変動対応を進めます。

気候変動・生物多様性委員会の成果

- カーボンニュートラルロードマップに沿ったGHG削減施策の具体化

- GHG排出量の第三者保証取得

- 日本における排出量取引制度(GX-ETS)への参画と目標策定

インターナルカーボンプライシング制度の導入

2022年4月より社内の炭素価格を設定し、設備投資判断の参考とする「インターナルカーボンプライシング制度」を導入しました。パリ協定や日本のNDCに沿った当社グループの「カーボンニュートラルへのロードマップ」を達成するため、当制度を投資判断の基準の一つとして活用し、低炭素・脱炭素設備、省エネ投資はもとより開発設備への投資など、GHGの排出量削減に貢献する投資を促進しています。

当社のICP制度の概要

| 社内炭素価格 | 10,000円/トン-CO2 |

|---|---|

| 対象案件 | CO2排出量の増減を伴う設備投資、開発設備投資 |

| 適用方法 | 対象となる設備投資計画(開発用設備を含む)によるCO2排出量の増減につき、社内炭素価格を適用した費用を算出し、投資判断の参考とする |

脱炭素社会の実現に貢献する技術開発

バイオものづくり 革命的生産システム開発の取り組みを開始

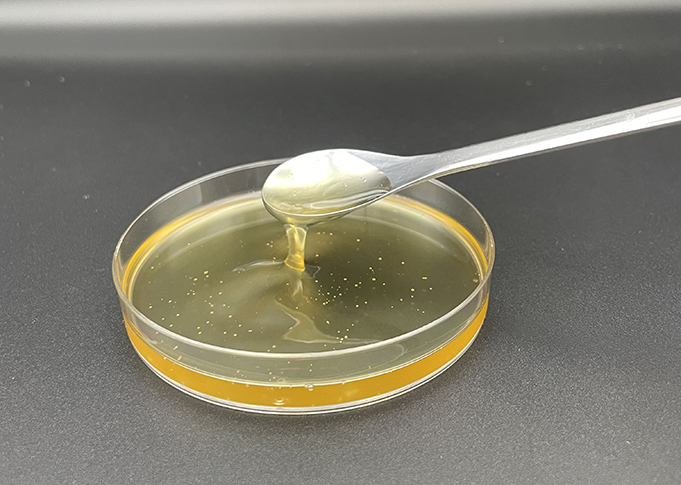

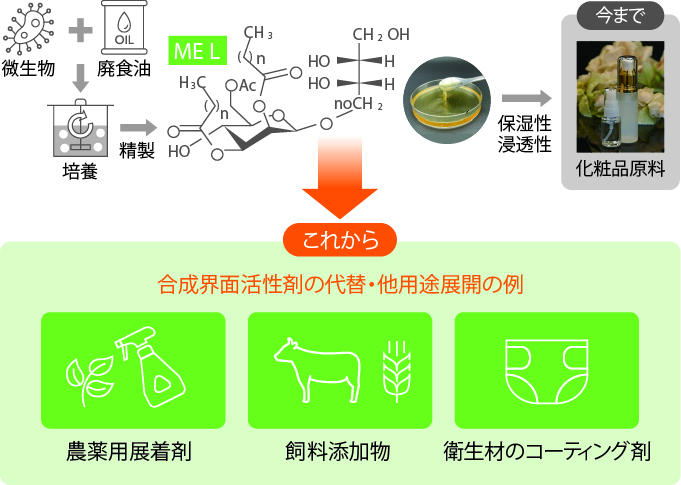

微生物が生産する界面活性剤「マンノシルエリスリトールリピッド」

「バイオものづくり」は、遺伝子技術を活用して微生物や動植物等の細胞から有用な目的物質を生産する新しいテクノロジーです。これまでの化石資源を原料とした化学的な製造プロセスと異なり、多段階の化学反応を必要としないことや、自然条件下(常温・常圧)で製造可能などの特長から、GHGの排出削減や化石資源原料の使用削減などに寄与するとして、近年ますます期待が高まっています。

当社は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「バイオものづくり革命推進事業」の採択を受け、産業技術総合研究所と共同で、微生物(酵母)が生産する天然由来の界面活性剤である「マンノシルエリスリトールリピッド(MEL)」の利用分野拡大に向けた革命的生産システムの研究・開発を進めていきます。その他詳細については、以下のニュースリリースをご覧ください。

次世代の再生可能エネルギー発電システムへの貢献

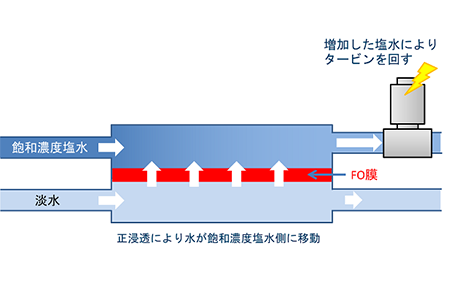

浸透圧発電プラント

浸透圧発電の仕組み

再生可能エネルギーである、高塩濃度地熱水を利用した浸透圧発電に注目が集まっています。当社グループは、この発電の基幹部に用いられる正浸透膜(Forward Osmosis:FO膜)を開発し、デンマークのベンチャー企業SaltPower社の浸透圧発電プラントに採用されました。

2023年4月には、デンマークにあるNobian社の製塩工場に設置され、稼働しています。

地熱水浸透圧発電は、地下からくみ上げた高塩濃度の地熱水が持つ高い浸透圧を利用します。太陽光や風力に比べ天候や昼夜に左右されないという特長があります。さらに、石炭火力発電と比較して燃焼時に排出される窒素酸化物や硫黄酸化物のような有害物質も全く排出されません。

その他詳細については、以下のニュースリリースをご覧ください。

省エネ型の次世代海水淡水化システムへの貢献

Trevi社の実証実験用海水淡水化プラント

中空糸型正浸透(FO)膜

圧力損失が少なく高効率なFO膜の開発・性能向上などを通じて、省エネルギー型の海水淡水化システムの実用化に米国のTrevi社と協業し、取り組んでいます。浸透圧差を駆動力として利用するFO膜法は、従来の蒸発法やRO膜法に比べて、少ない電力で海水から真水を取り出すことができます。

Trevi社が、2022年6月から2023年9月にかけて米国ハワイ州で行った海水淡水化実証実験においても、当社グループが製造販売するFO膜が採用されました。

実証実験が行われたプラントは、集光型太陽熱発電技術を利用して太陽光の持つエネルギーを熱へと変換し、同プラントの稼働に必要なエネルギーの大半を生み出す「省エネルギー型の海水淡水化システム」です。

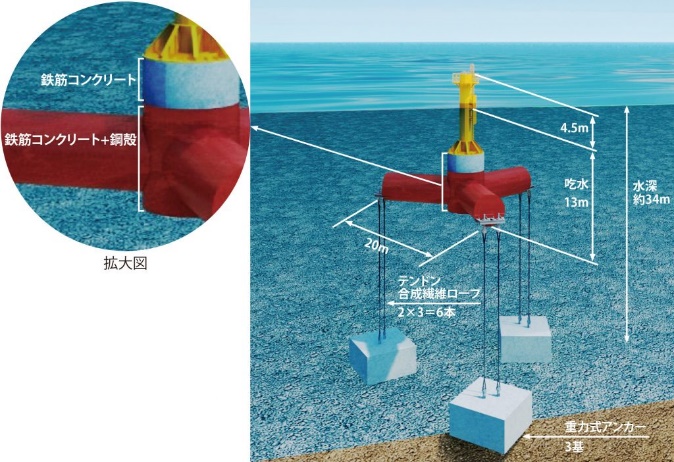

洋上風力発電への貢献

TLP型浮体と構成イメージ(画像提供:大林組)

当社グループは、株式会社大林組が国内で初めて実海域で実施する浮体式洋上風力発電施設のTLP(テンション・レグ・プラットフォーム)型浮体設置実験に参画し、大林組、東京製綱繊維ロープ株式会社とともに、浮体と海底をつなぐ係留索の共同研究開発を実施します。実験で用いる係留索には、当社が新規開発した超高強力ポリエチレン繊維「イザナス®ULC」を用いたロープが採用されました。

洋上風力発電の社会実装に向けて高機能素材の開発・生産を進めることで、再生可能エネルギーの普及とカーボンニュートラル社会の実現に貢献します。

常温流通可能な高耐熱接着素材“Vitrimer”の実用化

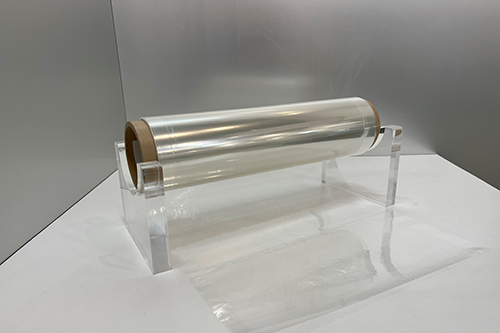

高耐熱接着シート(ロール)外観

新素材“ビトリマー(Vitrimer※)”を応用し、電子材料の接着剤用途向けに、ポリエステル系高耐熱接着シートを開発しました。

この接着シートを活用することで、常温流通(輸送・保管)が可能になるほか、長時間の熱(一般的に150℃で4時間程度)による接着(硬化処理)が不要となります。これにより、接着シート流通時の省エネルギー化をはじめ、熱加工工程の省略や省エネルギー化にも寄与し、エレクトロニクス産業のバリューチェーン全体で、GHG排出量の削減に貢献します。また、シート状で溶剤を含まないことからVOC(揮発性有機化合物)の削減にもつながります。

- 「Vitrimer」はFONDS ESPCI PARISの登録商標です。

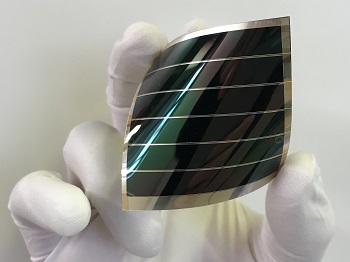

有機薄膜太陽電池材料

OPV用発電材料

PETフィルム基板のOPVモジュール

脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーである太陽光を活用した、次世代太陽電池の市場拡大が見込まれています。

当社グループは、ファインケミカル事業で長年培った有機合成技術を応用し、低照度の室内用光源でも高い出力が得られる有機薄膜太陽電池(OPV)用発電材料の開発に取り組んでいます。2020年には、材料設計を終え、軽くて薄いPETフィルム基板のモジュール試作に成功しました。OPVは幅広い照度での発電性能、フレキシブル性、透過性、環境適応性を持つことから、センサーの小型軽量化・通信電源や天候に左右されない電源としての活躍が期待されます。またOPVは、有機太陽電池の一つであるペロブスカイト型太陽電池(PSC)と比較して、使用する原料において人体と環境へ悪影響を及ぼす鉛を使っておらず、環境負荷が少ないことも特徴です。

ステークホルダーの皆さまとの協働

気候変動問題の解決に向けては、お客さま、お取引先さま、業界、地域社会・国や社会全体との協働が重要であると考えています。さまざまなステークホルダーの皆さまと議論や対話を行い、2050年のカーボンニュートラルおよびパリ協定の目標の実現に向けて連携して取り組んでいます。

また、当社グループは、業界団体の気候変動への取り組みを支持し、その活動に積極的に関わっています。参画する業界団体の方針と矛盾する等の場合の適切な対応として、当社グループの方針よりも、参画する業界団体の方針が脆弱であるまたは矛盾する場合は、その不整合を解消するべく働きかけます。

お取引先さまとの対話・協働

当社グループでは、東洋紡グループ地球環境基本方針を内包した「CSR調達ガイドライン」を制定し、お取引先さまに対して、サプライチェーン全体で持続可能な社会の発展を支える取り組みへのご協力をお願いしています。なお、「CSR調達ガイドライン」では、お取引先さまに対して、以下のような気候変動課題の解決に向けた取り組みを含む環境活動の継続・強化をお願いしています。

- 温室効果ガス(CO2など)の排出削減に努め、気候変動の緩和に取り組むこと

- 水やエネルギーの利用における効率向上など、資源の有効活用や省エネに努めること

2023年度より、全世界の主要なお取引先さま(約500社)への研修として東洋紡グループCSR調達説明会の動画を配信しています。説明会では、東洋紡グループのサステナビリティ取り組み(カーボンニュートラルや人権尊重、 CSR調達方針、環境方針など)について説明し、「東洋紡グループCSR調達ガイドライン」の順守を要請しました。併せて、お取引先さまと協業してサプライチェーン全体で持続可能な社会の発展に貢献したい旨を表明しました。また、当社グループの調達部門では、お取引先さまに対して「CSR調達ガイドライン」に基づく「CSR調達アンケート」を実施し、GHG排出量削減への取り組み状況などのモニタリングおよびリスク評価を実施しています。アンケートの結果、課題のあるお取引先さまについては改善を依頼しています。最新のアンケート結果とその対策(是正措置)は、以下の項目をご覧ください。

気候変動課題に特化した団体等へ参画

GXリーグ

当社グループは、日本政府(経済産業省)が主導する「GX(グリーントランスフォーメーション)リーグ」に参画しています。自主的な排出権取引(GX-ETS)、市場創造のためのルール形成、ビジネス機会の創発等のGXリーグの活動に参加し、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを加速させ、参画企業や行政、大学、金融機関等と連携し経済成長と社会構造の変革を目指します。

Green x Digital コンソーシアム

当社グループは、社会全体でのカーボンニュートラルの実現に向けて、デジタル技術を活用した新しい社会作り・市場創造を目指す「Green x Digital コンソーシアム」に参画しています。

経団連カーボンニュートラル行動計画

当社グループは、日本化学工業協会の所属団体として、経団連の「カーボンニュートラル行動計画」に参画しています。同協会の活動を通じて、日本政府の気候変動に関する方針を確認し、当社グループの方針に反映しています。同協会とは、政策への意見提出等、さまざまな気候変動対策への取り組みを共同で実施し、脱炭素社会の実現を目指した活動を行っています。

経団連『チャレンジ・ゼロ』宣言

当社グループは、経団連の「『チャレンジ・ゼロ』宣言」に賛同し、挑戦するイノベーションの具体的な取り組みを公表しています。