人材マネジメント

- 関連するESG:

- S

マネジメントアプローチ

考え方・方針

当社グループは、企業理念体系「TOYOBO PVVs」の実現を目指し、 新たな価値創出に向けて変革し続ける組織を目指します。2022年7月には人事制度を改定し、従業員全員が「成長」「誇り」「やりがい」を感じられることができるように「能力向上を促進・支援」「職責に応じた処遇と評価」「マネジメントの強化」「多様な専門人材の活躍促進」、という四つの方針を掲げて実行しています。

体制

人材マネジメントに関する実行責任者は、人事部門を統括する役員(執行役員)が選任されています。人事・労務総括部が主体となって、各事業所やグループ会社の人事部門責任者と定期的に情報交換・議論の場を設け、人材マネジメント関連の施策立案・実行につなげています。年度計画の重点課題については、四半期ごとに担当役員に報告し、サステナビリティ委員会でも審議しています。また、重要な施策は統括執行役員会議と取締役会に諮っています。

目標とKPI

<目標>

東洋紡グループ全体で、従業員が働きやすく、また働きがいを実感できる、公平性・公正性が担保され、多様性や人権に配慮された組織体制を構築します。

<KPIと実績>

| 取り組み項目 | KPI | 目標 | 実績(2023年度) |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 2025年度目標

取り組み

人材育成

人材育成のための制度、教育・研修

当社グループでは、人材を最も重要な経営の源と考えています。多様な個性や意見を持つ従業員一人一人の成長をサポートし、社内外で活躍・自己実現できる環境を整えることで、グループ全体の存続・発展が可能になると考えています。

当社の人材育成は、新入社員教育から幹部教育まで、階層別・職種別・目的別に定めた教育体系の下、運営しています。最も重要な経営資源である「人」を大切に育てるという考え方は、当社の長い歴史の中で醸成されており、今では全社の共通認識となっています。この考え方に基づき、人材マネジメントに関する実行責任者である人事部門を統括する役員(執行役員)の下、人材育成を専門とするグループを設置し、従業員の能力開発のための研修を積極的に支援しています。

教育・研修体系

教育・研修関連実績

| 2023年度実績 | |

|---|---|

| 従業員1人当たりの研修時間 | 18.22時間 |

| 従業員1人当たりの教育投資額 | 5万円 |

| のべ受講者数 | 2,709人 |

| のべ研修時間 | 43,340時間 |

| キャリア・スキルに関する研修受講率 | 62% |

2023年度の研修の様子

主な人事制度

| 人事考課制度※1 | 全従業員を対象に実施(毎年10月に評価、4月に中間チェック)します。目標に掲げた成果、行動、能力開発についての達成状況を上司・本人とで振り返り、本人の中長期的な成長や能力開発につなげています。 |

|---|---|

| 自己申告制度(キャリア開発シート) | 人事考課時に「キャリア開発シート」を用いて、本人が考える将来のキャリアを会社へ意思表示する制度。職種や勤務地、自身のキャリアに関する考えを上司に申告し、上司は従業員がより成長・活躍できるよう、配置や育成方法を検討します。 |

| キャリアチャレンジ制度(社内公募) | 従業員の主体的なキャリア拡大、新たな業務へのチャレンジを促す人材育成の一環として実施しています。 |

| みらい人財塾 | クラウドファンディングを活用し、新規事業の立ち上げを促進する人材育成のための社内プログラム。新商品の企画・開発から販売までの一連のプロセスを実践的に経験します。 |

※1 管理職を含む全従業員対象

次世代経営人材育成

当社グループでは、次世代経営人材育成の取り組みとして、選抜した人材に対して、経営幹部育成のための社内外の研修を計画しています。さらに経験の幅を広げるため、事業運営や経営スタッフとしての業務を担うことで、経営センスを磨き、サクセッションプランにつなげています。

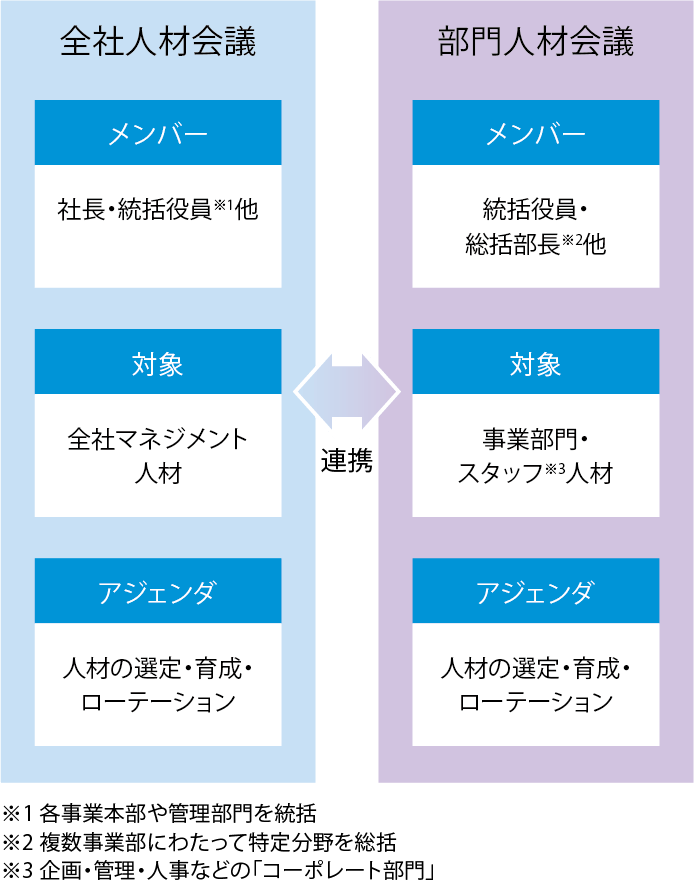

当社グループでは、次世代経営人材の育成施策を討議する「人材会議」を運用しています。主にマネジメントポストの後継者を討議する「全社人材会議」と、主に業務専門性の高いポジションの後継者を討議する「部門人材会議」に分け、人材の選定、ローテーション、後継者候補の育成施策支援などを実施しています。この二つの会議を連携させることで、人材の発掘と育成を実践し、より効果を高めていきます。

併せて、中長期的な能力向上のため、ダイバーシティ&インクルージョンを推進し、女性活躍推進に加えて、社外の知識や経験を多く取り入れるようキャリア採用や外国人採用も積極的に行っていきます。

また、全管理職に対して企業理念体系「TOYOBO PVVs」に基づいて、保安防災、労働安全、品質、コンプライアンス意識の徹底と組織としての取り組みの推進を目的とした全社研修を実施しています。

グローバル人材の育成

当社では、国内従業員を対象に、毎年10人程度を前・後期2回に分けて海外に派遣する「短期海外業務研修」を実施しています。若手、中堅の従業員にとってグローバルビジネス参画への強い動機付けとなり、また、キャリアアップの大きな機会ともなっています。

さらに、海外グループ会社の幹部候補を対象として、日本で教育を受けるナショナルスタッフ研修を毎年2回実施しています。当社への理解を深め、日本国内で働く従業員との交流を深めることを目的としています。

短期海外業務研修は2022年度下期から再開し、年間10名程度実施しています。ナショナルスタッフ研修は2023年度下期から、4年ぶりに再開し、ブラジル・インド・アメリカ・台湾・韓国の5カ国から7人の参加がありました。

ハラスメント防止の取り組み

当社グループでは、ハラスメントのない職場環境の整備に努めることが、勤労意欲の増進や仕事のやりがいを高め、優秀な人材の確保や育成につながると考え、いじめやハラスメント対策にも注力しています。予防対策としては管理職研修を実施することで組織の啓発を深める一方、対処方法としてコンプライアンス相談窓口や労働組合参加の苦情処理委員会を周知徹底しており、問題の早期発見・早期解決を図っています。

従業員エンゲージメント

企業と従業員個人は対等な関係として、組織目標の達成と個人の成長のベクトルを一致させていく必要があります。そのために、2021年から全役員・全従業員を対象とする「組織風土・働きがい調査」を開始しました。

同調査によって定期的に従業員エンゲージメントの状況を把握し、従業員が誇りとやりがいをもって主体的に業務に取り組める環境を整えていきます。

エンゲージメントサーベイの結果

第2回エンゲージメントサーベイを2022年9月に実施しました。調査結果の概要を従業員へ周知するとともに、職場単位で、調査結果をフィードバックし、職場内での対話を促進するなどのアクションプランを進めています。

| エンゲージメントサーベイに基づく従業員の「働き方肯定度」の向上 | 2022年 | 2023年 |

|---|---|---|

| ①日常業務のやりにくさの肯定的回答率 | 38% | 実施せず |

| ②一人一人の多様な意見や考え方を尊重 | 50% | 実施せず |

2024年度実施予定

ワークライフバランス

働き方改革への施策

当社グループは、従業員が意識を変えて効率的に働き、仕事と私生活の充実を図ることができるよう、「働き方改革」に取り組むとともに、育児・介護、フレックスタイム、テレワークなどの制度を整備しています。従業員のライフサイクルに合わせた、より柔軟な働き方が可能となる環境を構築して、創造性を高める機会を提供しています。

一人一人が自信と誇りを持ち、安心して、前向きに頑張ることが、会社の基盤を強くすると考えています。

「東洋紡グループ企業行動憲章」では、「私たちは、 従業員の個性を尊重し、個々の能力を発揮できる働き方をサポートします。また、健康と安全に配慮した働きやすい職場づくりを行います」と宣言しています。

各種制度の整備

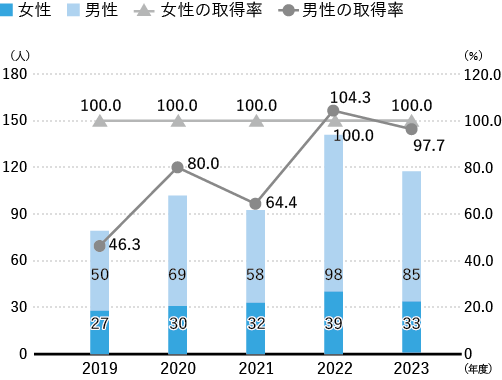

当社は、法定を上回る内容の「育児短時間勤務」「介護休業」などの制度を導入している他、「フレックスタイム」などの制度も整備しています。2019年度からは「育児休業」を5日間有給としました。制度変更と併せて、子どもが生まれた男性従業員に個別に制度の案内を行い、上司からも取得を勧めることで、男性の育児休業取得を促しています。「男性の育児休業取得は当たり前」となるよう、引き続き奨励していきます。

本社および支社では2017年度から、総合研究所では2018年度から勤務時間を15分短縮しています。

その他の事業所においては休日数を増やしたり、月1回以上の「定時にカエルデー(ノー残業デー)」を継続したりするなど、家族だんらんや私生活を充実させるための時間をつくっています。2019年度からは本社および支社、2020年度からは本支社以外の事業所も含めて「テレワーク制度」を導入しています。

制度利用実績

(年度)

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 女性の育児休職取得者数(人) | 27 | 30 | 32 | 39 | 33 |

| 女性の育児休職取得率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 男性の育児休職取得者数(人) | 50 | 69 | 58 | 98 | 85 |

| 男性の育児休職取得率(%) | 46 | 80 | 64 | 104.3 | 97.7 |

| 育児短時間勤務取得者(人) | 64 | 70 | 67 | 83 | 97 |

| 年次有給休暇取得率(%) | 73 | 64 | 72 | 80 | 83 |

| テレワーク(在宅勤務)制度利用者数(人) | 206 | 2,045 | 2,413 | 2,520 | 2,357 |

育児休業取得人数

主な支援制度

| 主な制度 | 内容 | |

|---|---|---|

| 多様な働き方の支援制度 | テレワーク | 勤務場所は原則自宅。半日年休、育児および介護短時間勤務やフレックスタイム制度との併用可能。 |

| フレックスタイム | コアタイムを11:00~14:00とし、1カ月単位で管理。1990年から導入。 | |

| 半日年休 | 年次有給休暇を半日単位で取得可能。1990年から導入。 | |

| ボランティア休暇 | 青年海外協力隊への参加に適用。期間は、原則として2年4ヵ月以内。 | |

| 家庭と仕事の両立支援制度 | 育児休業 | 子が2歳に達する日まで利用可能。 ※ 休業開始日から5日目までの連続した期間の賃金は有給 |

| 育児短時間勤務 | 2時間を限度として、1日の勤務時間を15分単位で短縮できる。 ただし、10:00~16:00(所定の休憩時間を含む)の時間帯は必ず勤務。 (子が小学校3年生終了時まで) |

|

| 介護休業 | 取得回数は、1事例(同一家族の同一疾病)につき3回を限度とし、最大366日取得できる(分割取得可)。 | |

| 介護短時間勤務 | 1日の所定労働時間のうち2時間を限度とし、取得回数は1事例(同一家族の同一疾病)につき2回を限度とする。 | |

| 定時にカエルデー (ノー残業デー) |

月に1回以上、自己の充実や家族だんらんの時間を作り、就業意欲や創造性を高める機会としている。 | |

| 保育設備 | 2018年4月、総合研究所内に企業内保育園を設置。 | |

| ベビーシッター | 「こども家庭庁ベビーシッター割引券」の利用による支援 |