ステークホルダー・コミュニケーション

- 関連するESG:

- S G

考え方・方針

東洋紡グループは、『順理則裕』(なすべきことをなし、ゆたかにする)との企業理念に基づき、企業行動憲章として「ステークホルダーとのコミュニケーション:私たちは、公正かつ適切な情報開示を行うとともに、当社グループを取り巻くステークホルダーとのコミュニケーションを企業価値の向上に役立てて」いくことを掲げています。当社グループはこの基本的な考えに基づき、情報発信ならびにコミュニケーション活動を積極的に展開します。また、活動内容は定期的に経営陣に報告しています。

情報発信に関しては、お客さま、お取引先さま、株主・投資家、従業員、地域社会等のステークホルダーの皆さまをはじめとして、広く社会全体に、適時・適切・適確に発信することに努めます。

コミュニケーション活動に関しては、ステークホルダーや広く社会との双方向のコミュニケーションに努めることで、信頼関係を築きながら、当社グループに対する正しい理解を促進し、継続的な東洋紡ブランドの向上と企業価値の増大を目指します。

情報開示の基本姿勢

当社グループは、人々から信頼される企業としてあり続けるために、公正性、公平性に留意し適時適切な情報開示に努めます。また、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまとの活発なコミュニケーションを図り、企業価値の向上に役立てます。その中で、以下を心掛けています。

- 社会的責任(説明責任)としての情報開示

- 企業価値を高めるためのコミュニケーション

- 企業価値を毀損しないためのコミュニケーション

<目標>

社会の一員として、ステークホルダーからの期待に応え、社会課題の解決に向けたパートナーとの協働や操業地域での協調により、地域の持続的な発展に貢献します。

<指標と実績>

| 取り組み項目 | 指標 | 目標(2024年度) | 実績(2024年度) |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ステークホルダーとのコミュニケーション

株主・投資家

決算説明会の開催

毎期決算において、機関投資家およびアナリストなど金融機関を対象とした決算説明会をオンラインにて開催しています。通期決算および第2四半期の決算では、社長が決算内容とともに今後の経営方針について説明します。第1四半期、第3四半期の決算では、管理部門を統括する執行役員が業績を説明します。

IR情報の発信

IRウェブサイトでは、日本語と英語の情報開示の充実化、迅速化を進めています。

同サイトには「中期経営計画資料」「決算短信」「決算説明会資料」「有価証券報告書」「統合報告書」「ファクトブック」などを掲載し、バックナンバーもそろえています。適時開示資料(決算短信など)は社外公表と同時に掲載しています。

また、決算説明会、中計説明会では、説明の動画、質疑応答要旨、説明会スクリプトを掲載しており、公平な情報開示を推進しています。

今後も、株主・投資家の皆さまに便利に利用いただけるよう、資料と機能の充実に努めます。

株主総会の開催

定時株主総会は、毎年6月下旬、本社(大阪市)で開催しています。

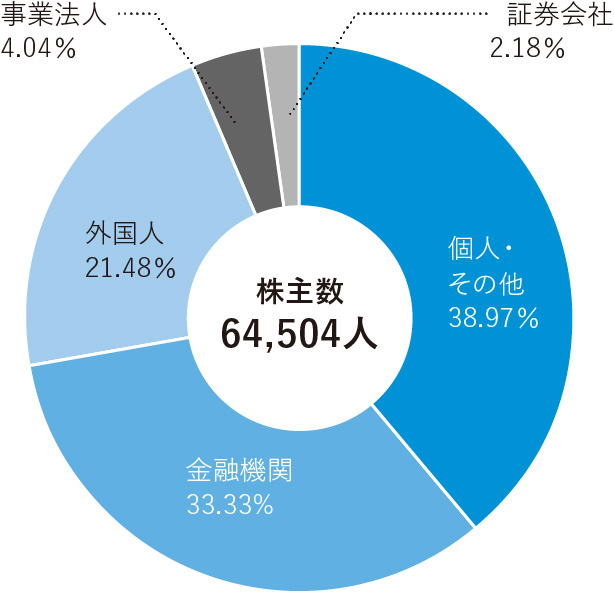

株式の総数等(2025年3月31日現在)

| 発行可能株式総数 | 200,000,000株 |

|---|---|

| 発行済み株式総数 | 89,048,792株 (自己株式876,140株含む) |

| 株主数 | 69,183人 |

株式の所有者別構成比(2025年3月31日現在)

従業員

当社グループは、冊子のグループ報やイントラネット、社内ポータルサイトなど、さまざまな媒体を通して、 会社の経営方針や動きを紹介しコミュニケーションをとっています。

2021年から全従業員を対象とする「組織風土・働きがい調査」を実施しており、直近では2024年7月に第三回の調査を実施しました。

● 労使の対話

「TOYOBO PVVs」の実現に向けて労使間で率直な議論を重ね、従業員一人一人が生きがい・働きがいを持つための基盤づくりを推進しています。労働組合(本部)と会社による「中央経営協議会」を年1回、また「支部経営協議会」を全国9支部で各1回開催しています。組合からは中央経営協議会は本部役員が、支部経営協議会は各支部の役員が参加します。会社からは、中央経営協議会は社長が、支部経営協議会は所管の事業所長・工場長が参加します。労使協議では経営状況、賃金増額改定、労働環境状況などのテーマで議論しています。

● 役員・従業員間の対話促進

2018年4月以降、全社の組織風土改革を推進しています。理念浸透を目的とした対話・交流ワークショップを開き、役員と従業員のコミュニケーションを深めています。また、組織開発に関する取り組みも積極的に進め、職場での対話を促進しています。

- 対話・交流ワークショップ:2024年度 開催数143回、参加者数1255人(2018年度からの累計開催数550回、延べ参加者数5142人)

※上記の内、役員と従業員の対話・交流41回、参加者数125人(2018年度からの累計開催数135回、延べ参加者数602人) - 組織開発研修:2024年度 開催数46回、参加者数 95人(2018年度からの累計開催数260回、延べ参加者数1730人)

- 組織風土改革に関する説明会など:2024年度 開催数2回、参加者数519人(2018年度からの累計開催数27回、延べ参加者数1989人)

● 東洋紡グループラーニングの開催

2022年から月1回程度、当社グループの事業内容や製品、従業員の業務内容について学ぶ場として、「東洋紡グループラーニング」というイベントを開催しています。このイベントを通して従業員同士が交流し、社内のコミュニケーションの活性化にもつながっています。2024年度は、当社グループの国内事業所・工場・支社にてイベントを実施し、各拠点の特徴や生産している製品などを紹介しました。

敦賀事業所でのイベントの様子

● サステナビリティの自分ごと化

従業員のサステナビリティの自分ごと化のために、イントラネットにおける情報発信に加え、毎年2月に「サステナビリティ週間」と題し、従業員参加型のイベントを開催しています。2024年度は、そのイベントの一つとしてサステナビリティの取り組みをテーマとした対談を行いました。対談では経営者と社員が活発に意見を交わし、互いの考えを共有し合う場となりました。

サステナビリティの取り組みをテーマとした対談の様子

海外事業拠点

従来の情報交換は財務情報が中心でしたが、近年はガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンスなどサステナビリティ情報を積極的に共有しています。特にリスクマネジメントは、直近2年間で全グループ会社のアセスメントを実施し、重大リスクに関して担当部門と情報を共有しました。

対面でのコミュニケーションが一番ですが、コロナ禍以降、オンライン会議を活用し、日常的なコミュニケーションの密度を高めています。

次世代の海外人材の教育・育成として、年2回、ナショナルスタッフ研修を実施しています。当社の経営方針や事業内容を学ぶとともに、工場見学やワークショップを通じて、ナショナルスタッフ同士や日本人従業員との交流を深めています。

また、国内従業員を対象とした海外業務研修制度もあります。選抜された若手従業員が1年間の研修プログラムの中、半年間を海外事業所で過ごし、現地のスタッフと交流しながら語学や文化、海外業務の基本を学びます。今後、プログラムを見直し、より実戦的な内容にしていきます。

地域社会

詳しくは、社会貢献のページをご覧ください。

その他

2022年度以降のコミュニケーションは下記の通りです。(役職は当時)

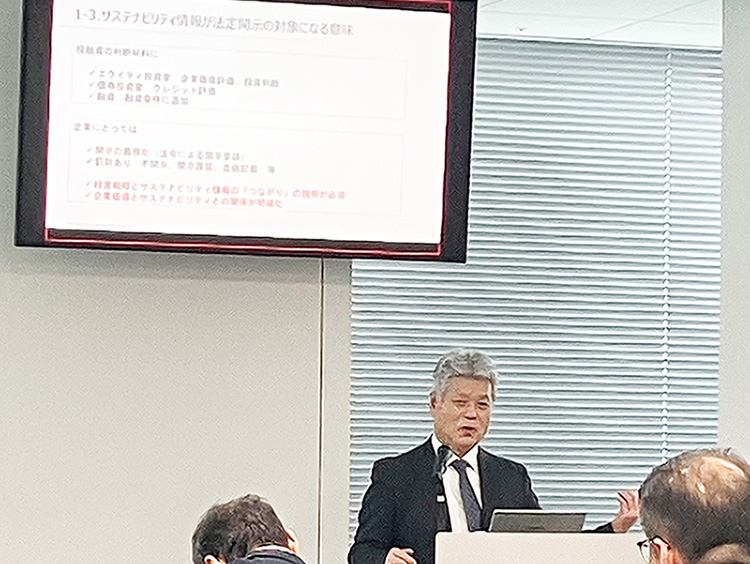

- 2022年6月 「ビジネスと人権」~企業における人権の取り組み~

ことのは総合法律事務所 弁護士 国連開発計画・ビジネスと人権 リエゾンオフィサー 佐藤 暁子氏 - 2022年9月 「 サステナビリティ経営を加速するBASFの取り組み」

BASFジャパン(株) 代表取締役社長 石田 博基氏 - 2023年2月 「サステナビリティの実践と情報開示~ISSB公開草案を踏まえた取り組み~」

東京海上アセットマネジメント(株) 責任投資部長 兼 オルタナティブ責任投資部長 菊池 勝也氏 - 2024年4月 「サステナビリティ開示基準の概要」

東京海上アセットマネジメント(株) ESGスペシャリスト 菊池 勝也氏 - 2025年2月 「誰もが『自分ごと化』できるDEI推進 ~「ゆたか」な社会実現のために~」

京セラ(株) 総務人事本部 ダイバーシティ推進室DEI推進課 責任者 森 麻里子氏

ことのは総合法律事務所 弁護士 国連開発計画・ビジネスと人権 リエゾンオフィサー 佐藤 暁子氏

BASFジャパン(株)

代表取締役社長 石田 博基氏

東京海上アセットマネジメント(株)

責任投資部長 兼 オルタナティブ責任投資部長 菊池 勝也氏

東京海上アセットマネジメント(株)

ESGスペシャリスト 菊池 勝也氏

京セラ(株)

総務人事本部 ダイバーシティ推進室DEI推進課 責任者 森 麻里子氏

これまでのコミュニケーションについては、下記をご覧ください。